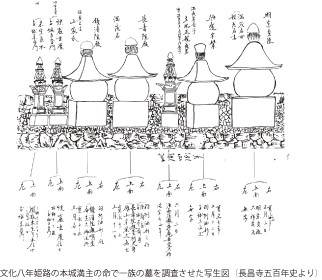

隆盛を誇った最上氏だったが、元和8(1622)年、家臣団の内紛から57万石を没収され、領主の義光のみかろうじて1万石を与えられて、近江国に改易となった。当然、家臣団も浪人となって散り散り。厩橋城主酒井忠生は、本城満茂をはじめとする一族郎党を家臣として迎え、最上衆と呼んだ。厩橋藩で抱えるに至った理由は不明だ。 長昌寺のある柿宮村(現・紅雲町)周辺が最上衆の居住区になっていたと見られ、本城氏の有力幹部たちは長昌寺を菩提寺としていた。厩橋藩でも高い地位を与えれた本城氏は、長昌寺の有力な檀家となる。 長昌寺内には三基の大きな五輪塔と墓地内に小塔が残る。五輪塔は、満茂の妻や次女、満茂の後の本条城主になるはずだった親茂の墓。小塔は、満茂の子、満信の墓と考えられている。 寛延元(1748)年、酒井氏が姫路に転封されると、最上衆も従ってすべて姫路に去った。文化8(1811)年、藩主の参勤交代で江戸勤務中だった本城満主が家臣を長昌寺に派遣して、祖先の墓を調べた。家臣は墓の荒廃を直し、絵図面をつくった。本城氏の子孫が暮らす住宅から発見されたこの絵図面によると、当時、初代満茂、2代親茂、3代満旨、4代満武など一族の墓石19基、石仏2体、初代の位牌などがあったという。 戦国時代から江戸期にかけて、一国城主にまで上り詰めながら有為転変した武将本城氏と長昌寺のつながりが忍ばれる。

|

|