長昌寺は享保14(1729)年と明治34(1901)年の2度の火災のため、残念ながら500年以上に及ぶ歴史を物語る資料の多くが散逸・焼失し、残されたものは数少ない。その中で一際異彩を放っているのが、高さ24センチ、真っ黒に焼け焦げた三面大黒。かろうじて焼け残り、その存在を後世に主張しているかのようだ。

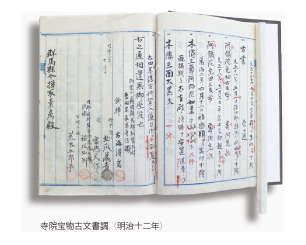

明治12(1879)年に県が県内寺院に対して一斉に行った寺院の宝物調査報告書によると、太田道灌の自作であるとされている。 室町時代の武将として活躍した太田道灌は築城名人としても知られ、厩橋城を築いたのも太田道灌という説が伝わる。 道灌の厩橋城築城説の真偽を裏付ける資料は残されていないが、築城に関わる一つの伝説がある。 道灌が築城予定地の検分中、一匹の赤亀が現れた。その赤亀の尾の跡を付いていくと、城の縄張りとして最適ではないか。城の縄張りについて試行錯誤して決めかねて道灌が考えていた案の一つと一致していたため、自信を持って厩橋城を築いたという。それが後に「関東の華」とまで言われた名城につながる。 築城後、道灌は赤亀を守護神として祀り、赤亀稲荷とした。現在、朝日町1丁目にある尾曳稲荷神社は、この赤亀稲荷を移したものと言われる。

|

|